外構やエクステリアの打ち合わせをしていると、必ずといっていいほど出てくる言葉、「GL(ジーエル)」。

初めて聞いた方にとっては、「なんのこっちゃ?」と思うかもしれませんよね。

今回は、そんな GLって何? という疑問にお答えしつつ、外構工事でなぜ重要なのか、できるだけ分かりやすく解説していきます!

そもそもGLってなに?

GLは「Ground Level(グランドレベル)」の略。

日本語でいうと「地盤面の基準高さ」のことです。

もっと分かりやすく言えば、その敷地の “地面の高さの基準点” になります。

このGLを基準にして、

- 玄関ポーチの高さ

- 駐車場の土間コンクリートの高さ

- 階段の段数やステップの高さ

といった、外構のすべての高さを決めていきます。

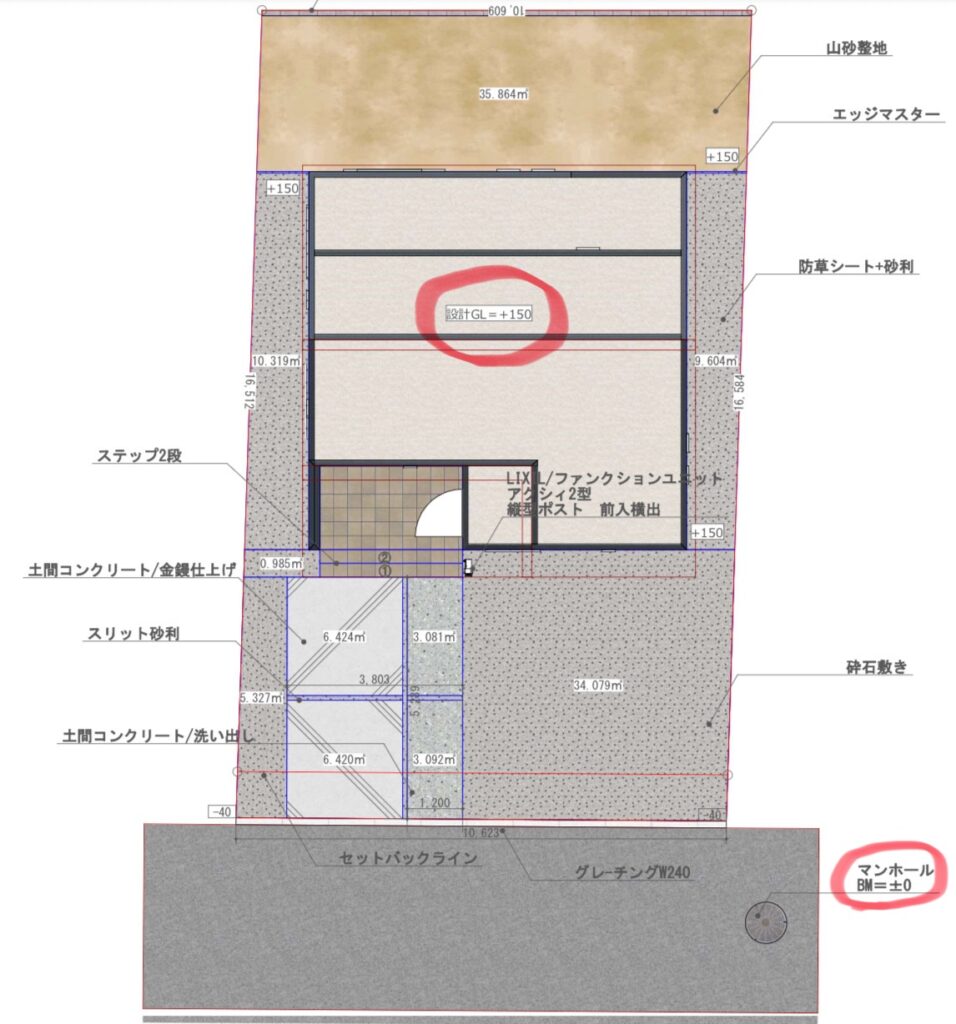

下の図面は弊社で実際に使用したものですが、設計をするときはまずGLを決めることから始まるんです。

さらに敷地の基準となる高さのことを BM(ベンチマーク) と呼びます。道路にあるマンホールの高さなどをBM±0とし、そこからGLを設定。周囲の高さも「BM基準で±何mm」と表していく仕組みになっています。

GLを使うと何がわかるの?

GLを基準にすると、建物や外構の高さ関係が数字で分かりやすく表せます。

例えば:

- 玄関ポーチ

GL+400mm → 地面から40cm高い位置にポーチをつくる - 駐車場土間

GL±0mm → 地面と同じ高さにコンクリートを打設 - 排水配管

GL−300mm → 地面より30cm下に水が流れるように配管する

つまり、GLを基準に「どれくらい高いか・低いか」を決めることで、建物全体の高さのバランスを調整していくわけです。

もしGLがずれてしまうと、「駐車場の勾配が取れない」「雨水が逆流してしまう」などのトラブルが起きやすくなります。正しいGL設定は、快適な暮らしに直結しているんです。

GLはどこを基準にするの?

実は、GLの決め方は一つではありません。代表的なパターンは次のとおりです。

- 前面道路と同じ高さに設定する(最も一般的)

- 敷地内の平均的な地盤高さに合わせる

- 設計図で指定された「設計GL」に従う

- 隣地との高さ関係からバランスをとる

この「どこを基準にするか」で、外構の使いやすさや排水計画が大きく変わります。道路より低いと雨水が流れ込む危険がありますし、逆に高くしすぎると玄関までの階段が多くなり不便になることもあります。

GLはシンプルな言葉ですが、実際には住み心地やメンテナンス性を左右する、とても大事な基準なんです。。

GLのちょっとした注意点

ここで気を付けたいポイントを挙げておきます。

GLは1つとは限らない!

現場では「現況GL」と「設計GL」の2種類が使われることがあります。

| 種類 | 意味 |

| 現況GL | 現在の自然な地盤の高さ |

| 設計GL | 盛土や整地後に計画された基準高さ |

例えば「現況GL±0」だけど「設計GL+200mm」とするケースもあります。つまり、最初の地盤に200mmの土を盛って建物を建てるイメージです。

こうした違いを知らないと、完成したときに「玄関前が想像より高い」「隣地との境が不自然」なんてことになりかねません。

実際の現場ではどう話してるの?

図面や打ち合わせの中で、GLは職人さん同士の会話にもよく登場します。

例:

職人「この階段、1段目はGL−150でいいんですよね?」

監督「うん、ポーチがGL+400だから、3段でいけるね。」

こうしたやり取りからも分かるように、GLが決まると外構の階段・スロープ・排水勾配などすべての計算が連動して決まっていくんです。

まとめ:GLは家づくりの“高さの基準点”

- GLとは「地面の高さの基準点」

- 建物や外構の高さをすべてGL基準で決める

- 道路や隣地との高さ、排水計画とも密接に関係

- 「設計GL」と「現況GL」が異なるケースもあるので要注意

GLを知っておくだけで、打ち合わせのときも「お、ちょっと分かってる感」が出ますし、工事の仕上がりイメージも掴みやすくなります。

これから外構工事を検討される方は、ぜひ打ち合わせで 「このGLってどこを基準にしていますか?」 と聞いてみてくださいね。